女性泌尿器科専門のクリニック

| 治療対象の方の条件 1) いままで治療をしてきた病院から紹介状を準備できること(あてなは、『帝京大学泌尿器科非常勤講師 奥井伸雄』でお願いします。大学の役職で見せていただくことで、おおくのほかの医師と相談しあいながら倫理的に正しい判断をしていくためです。また、紹介状は、クリニックの初診の時は必要ありませんが、治療の途中で大学病院へ移動しますので、その時はいままでの治療をした病院から大学病院への書類が必ず必要です。) 2) 子宮がんの術後の『膀胱膣ろう』も、子宮摘出手術後の『膀胱膣ろう』もうけいれます。ただし、術後、子宮がんのアフターケアは、MRIを併用することになります。(これは、膣の形がかわることが多いので、膣壁をこすって細胞診をとることが難しいからです) 3) 子宮がんに対して放射線治療を実施した方は、残念ながら私の術式は不可能です。 4) クリニックと大学病院の2か所を通院することになります 5) クリニックでは、状況にあわせて、自費診療(診察料3000円)となることがあります。(普段診療している女性泌尿器科の患者さんに比べて3倍ぐらい時間がかかるので、不公平のないようにします。あれかじめご理解ください。) |

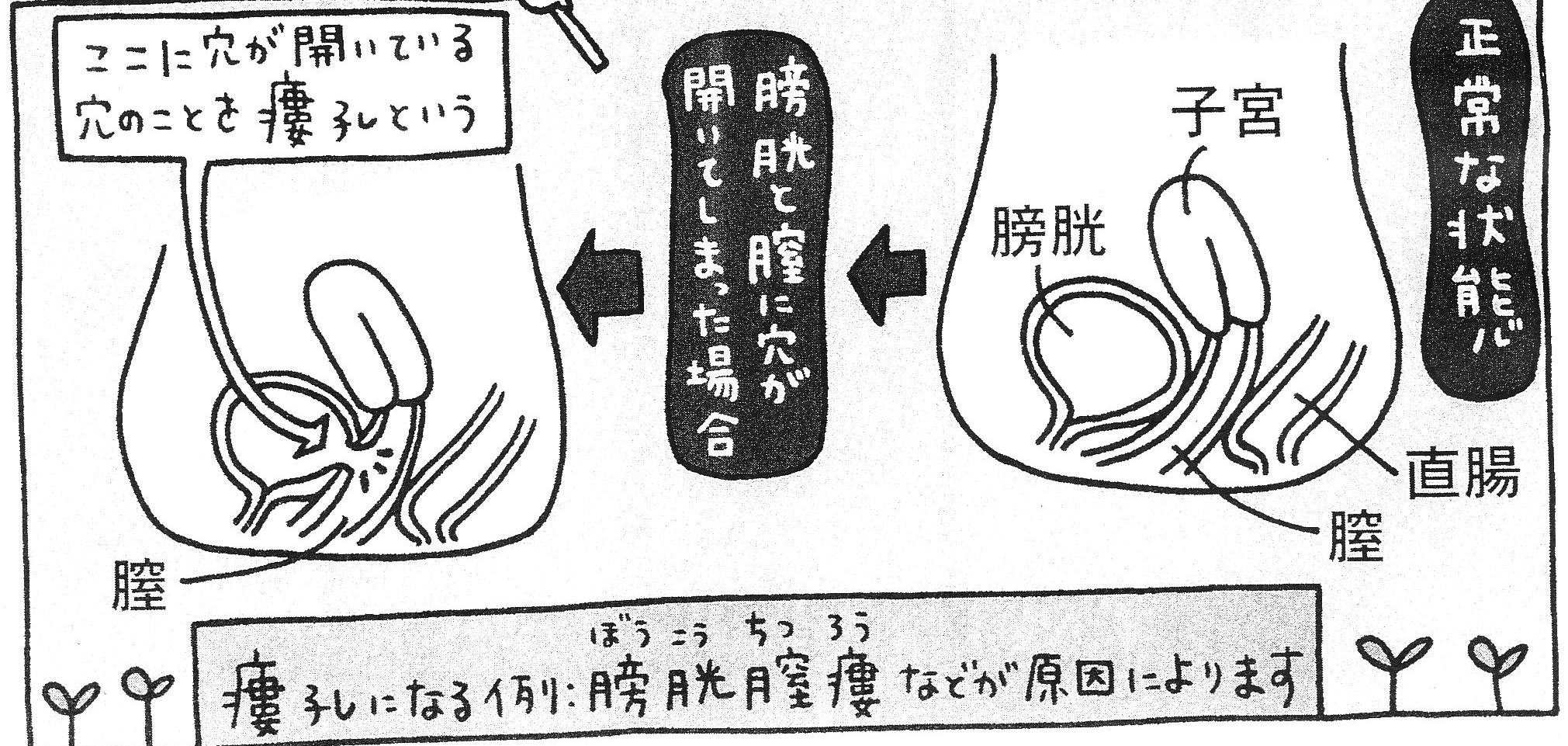

第2章 膀胱膣ろう と 直腸膣ろう

さて、このろう孔ですが、膀胱と膣の間に亀裂が生じておこる膀胱膣ろう と 直腸と膀胱の間に亀裂が生じておきる 直腸膣ろう があります。

病気の難しさは、おたがいに向き合えないという かなしい現実にもなります。実際、ろう孔の診療をすると、他の患者さんの診療よりかなり長時間が必要です。いままでの経過をひとつひとつ紐とくことが大切です。

そこで、僕は、クリニックでどうしているかといえば、

すこしずつ診療をします。たとえば、朝9時にあって10分きいて、そしてすこし待っていただいて、他の患者さんの診察をして、1時間後にまた10分あう。そして、また待っていただいて、1時間後にあう。自分でもかなり配慮しているつもりです。時間をあけることで、僕もあたまの中身を整理できるし、僕のクリニックには、待合室で待っている間に、ビデオとか本とかで、いままでしらなかった情報がたくさん手に入ります。医者の立場からいえば、こうしないと、他の患者さんと比較して、どうしても、時間のかかりすぎるために、この病気の治療が医者の時間的負担になり、継続できなくなってしまうのです。

そこで、1日の診療になんどか会って、検査をしてまとめていきます。検査としては、内視鏡につきます。僕の場合は、泌尿器科の専門医の修行と、婦人科の修行をしておりますので、膀胱もファイバースコープでみますし、膣もファイバースコープでみます。ろう孔のある場所をさがすのです。(一部自費診療になることがある)

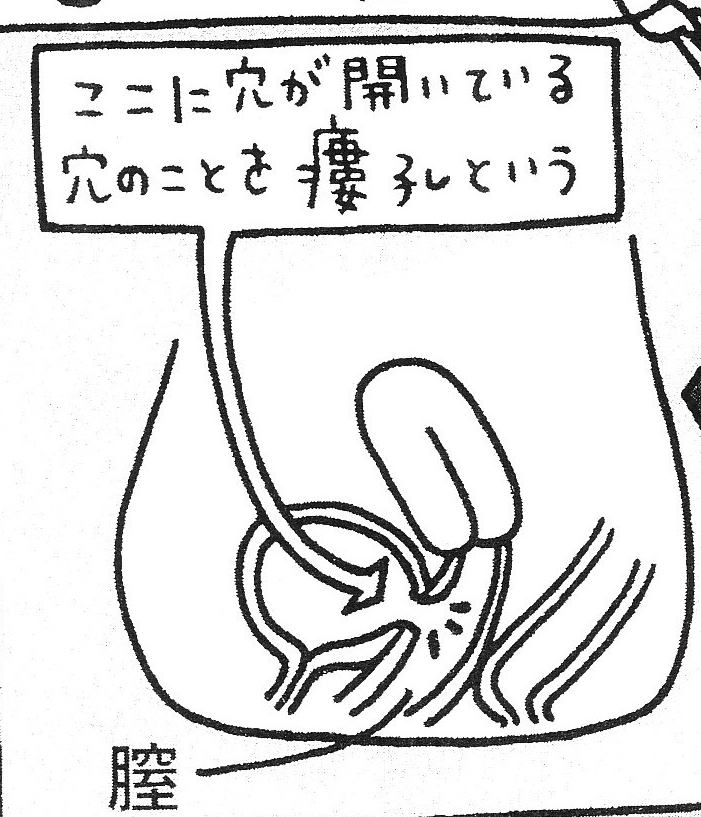

この図は、膀胱膣ろうの様子をえがいたものです。絵がみにくいかもしれませんので、拡大sますと、

この絵のような感じで、膣と膀胱に穴があいてしまうのです。子宮摘出後の人におおいので、そのような方は、子宮がありません

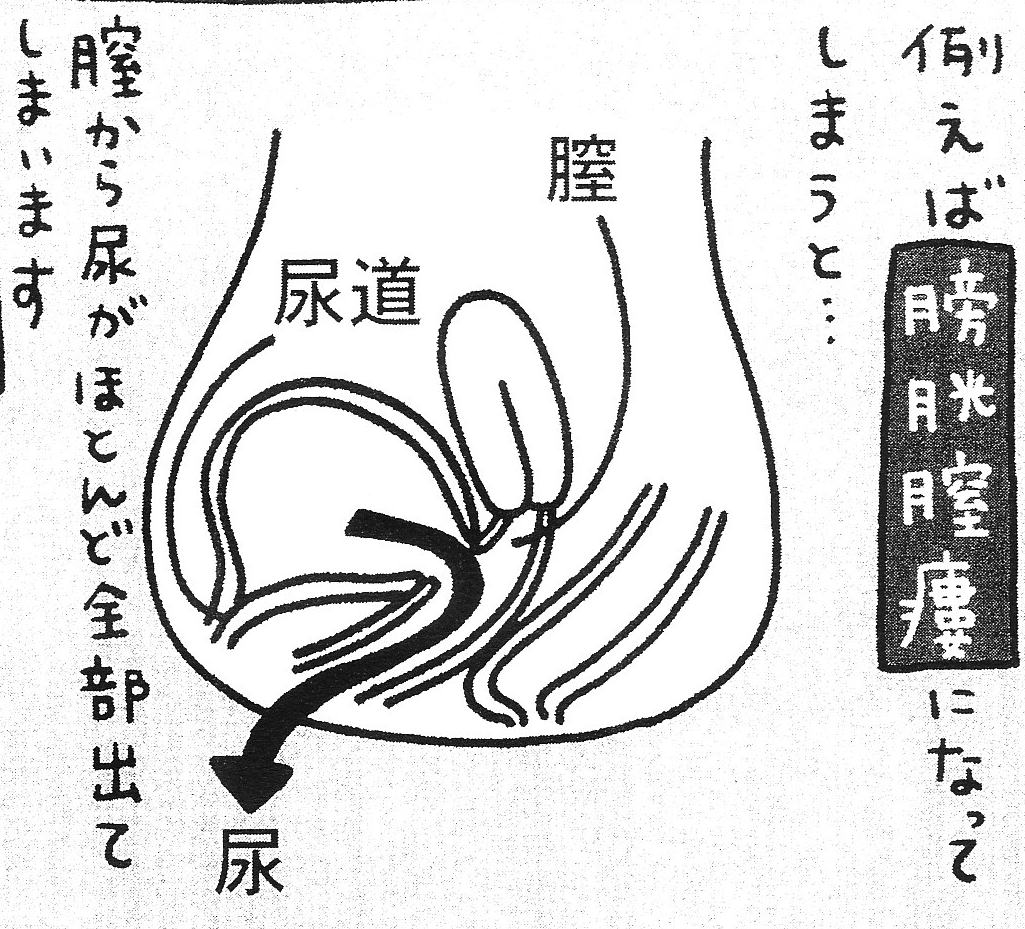

症状は、この絵からみてわかるように、膣から尿がもれます。多くの患者さんで、ほとんどの尿が膣からでるといいます。

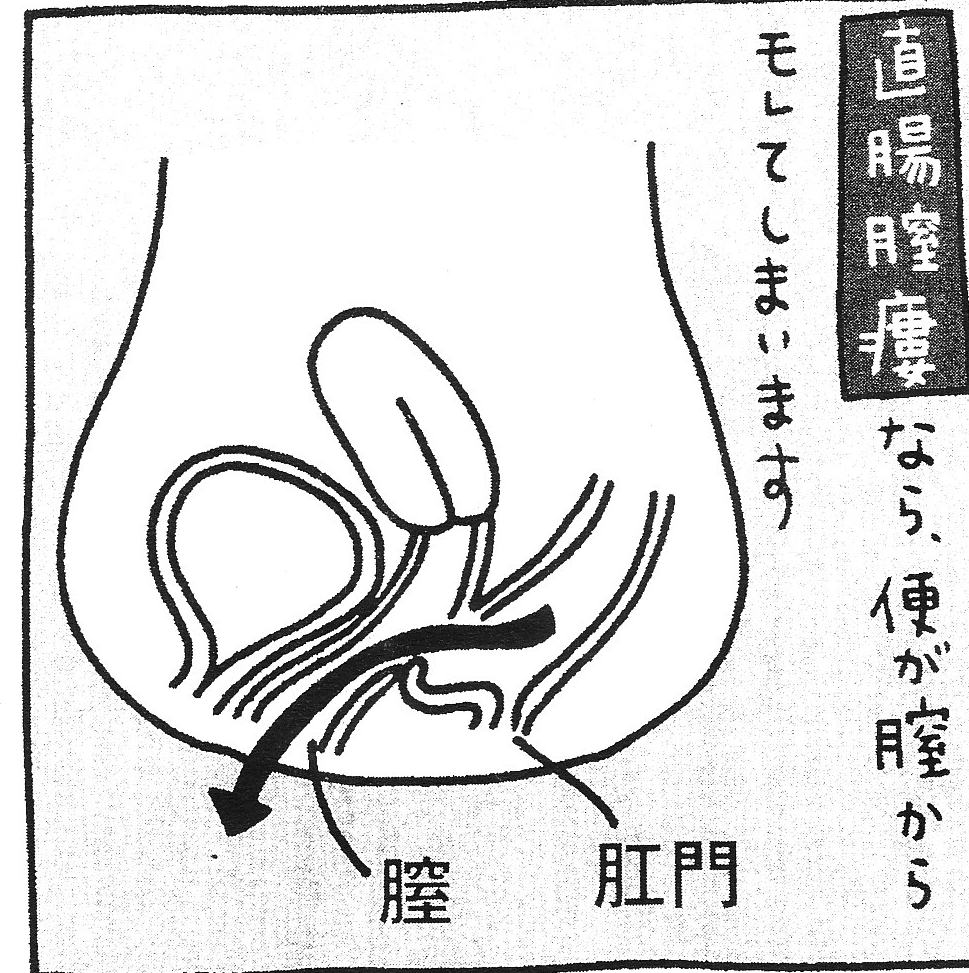

次にこの絵は、直腸膣ろうをえがいたものです。